Diario El intransigente, artículo publicado entre (1950–1954)

La vieja Salta ya va siendo sólo un recuerdo. Con lentitud de clepsidra, podría decirse, grano a grano, va pasando al olvido.

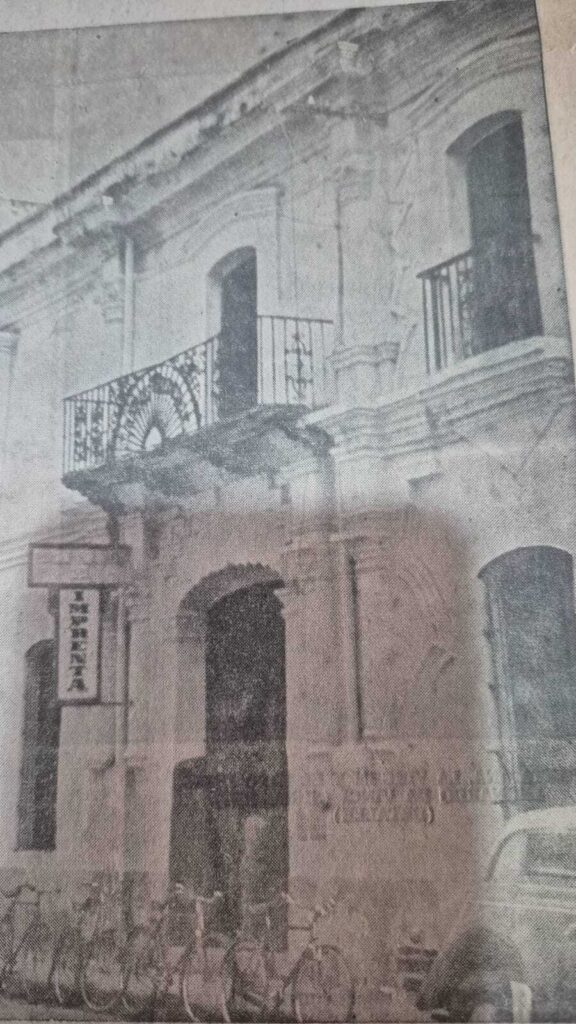

Una mañana cualquiera la gente mira, levemente asombrada, que la piqueta deshace entre el tráfico apresurado, los muros de una mansión señorial.

Como una dura tela de araña yace la reja de hierro forjado, sin apoyo, sin sentido, inútil, ante la cual alguna vez vibró la pura endecha de las serenatas.

El patio comienza a tornarse un baldío. Y el yuyaral aflora volvedor, rastrero y verde.

Ya es, entonces, arena y cal deshecha, la gracia vegetal y ondulante de la moldura del dintel sobre la puerta interior.

Así, todo, hasta que la casa desaparece. Y con ella, un tiempo más hermoso que el que vivimos.

La ciudad parece dejar paso al progreso que viene arrasándolo todo.

Pero nadie sabe —o pocos— que la ciudad sangra por cada casa antigua que derrumban.

Y sobre esa Salta que se va, oran las campanas de la tarde. Inútilmente dolorosas.

Un lento tiempo

“Viejas casas del siglo XVIII, de grandes portales y rejas salientes, de espaciosos patios de laja adornados con macetas floridas, de huertas circundadas con paredes de adobe, son las que prefiero. En las líneas apacibles de su arquitectura simple, hay un estilo, es decir, una forma definitiva que se desenvuelve con armonía. Los patios con enrejadas ventanas y flores, evocan a la covinglera Andalucía, cálida y risueña. Algunos corredores sostenidos por pilares, que forman arcadas, algunas molduras que se complican con arabescos, traen una reminiscencia del arte de los moros.

En esas antiguas casas, la vida de nuestras abuelas corría simple y prolífica, borbollando como en una fontana de virtud y de amor. Y recuerdo las lejanas figuras familiares, entre los macizos muebles de caoba, los labrados bargueños con incrustaciones de nácar, los pesados armarios, que parecen guardar pergaminos de corregidores o de cabildantes, y la vajilla de plata de Potosí que, diríase, recién lustrada por algún negro esclavo. En el sosiego de las tardes, a la oración, frente a una de esas moradas, me siento contemporáneo de mis antepasados, olvido las luchas intensas de la vida moderna y me transporto a una centuria atrás, mientras desde los campanarios vibran, dilatándose sobre la ciudad callada, los tañidos acompasados y lentos…

Así como la delicada urbanidad de la mujer salteña contribuyó a realzar su natural donaire, la caballeresca galantería del hombre conservó, en Salta, costumbres que encienden el amor con la llama lírica, prestándole singular encanto.

La luna riela en los tejados y baña a la ciudad con argentada penumbra. En las noches de estío, cuando el tenue calor de la tarde penumbra los jóvenes entonan serenatas a la mujer amada, ante la ventana, o bajo el balcón.

La canción adquiere en ese momento una honda intensidad, resuena con el calor de la pasión que al trovador agita y una nota de poesía pura da carácter a la escena: las guitarras vibrantes desgranan sus acordes suaves en la noche azulada, bajo un cielo meridional abrillantado por los astros, y acompañan con ritmos quejumbrosos la trova anónima, embellecida en ese instante porque ayuda a querer. La voz del galán enciende el corazón de la niña que escucha, apostada tras de la ventana, la canción anhelante, cuyo eco se apaga en la sombra de la vieja calle silenciosa…”

CARLOS IBARGUREN